吉隆坡|藝術家郭靜潔

你沒拍的東西,只有在你的照片裡才顯現出來——馬來西亞藝術家郭靜潔和他做的書

撰文 林君燁

圖片提供 郭靜潔

郭靜潔(Minstrel Kuik)現居加影(Kajang),距離首都吉隆坡(Kuala Lumpur)約車程三十分鐘。他是藝術家、攝影師、家庭代工製書人,他也寫詩。第一次寫 Email 邀訪時,他回信裡開頭就說「感覺攝影書好像是上個世紀的事了」。

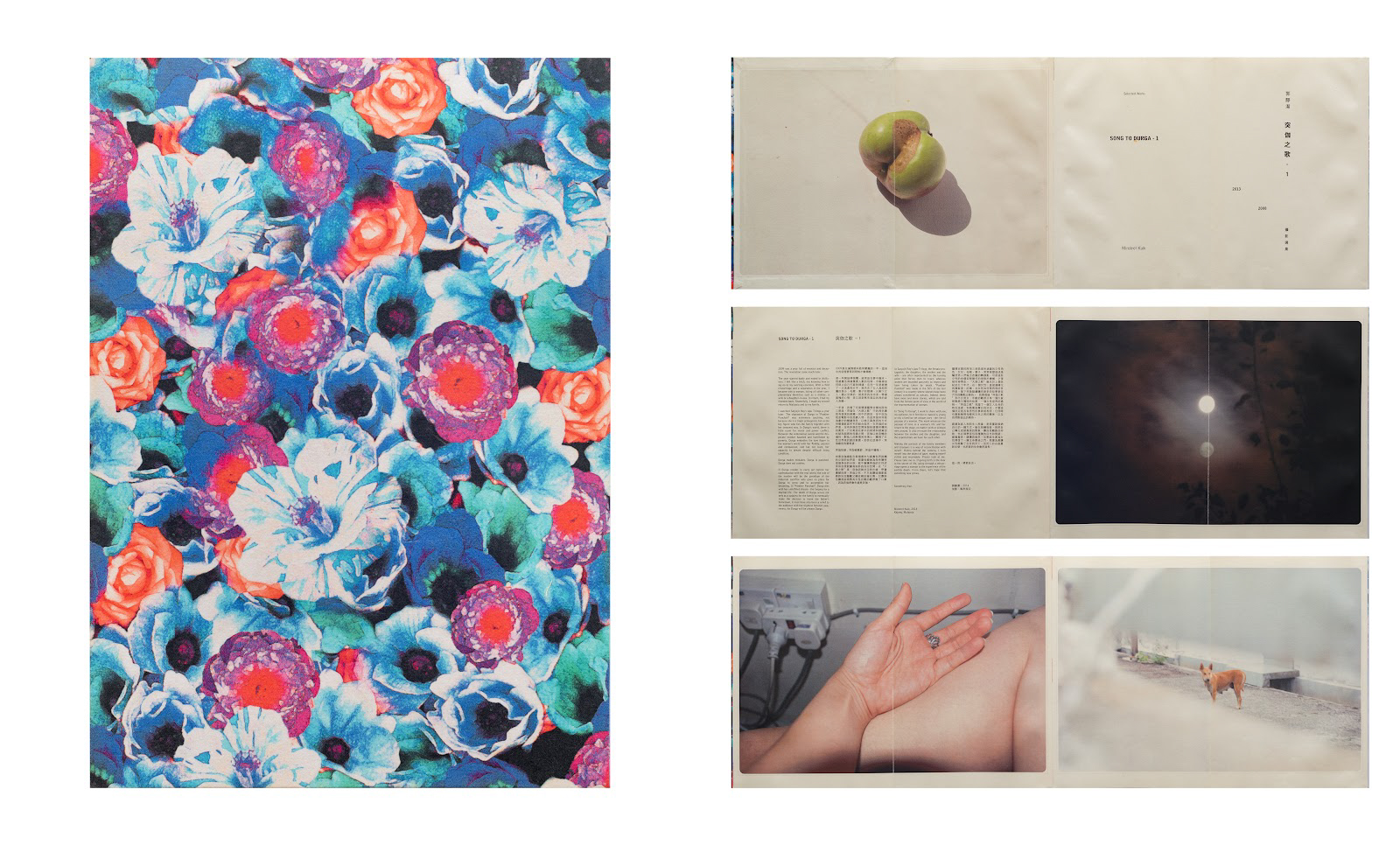

郭靜潔做書的歷史與同輩人比起來早得多,從他 2003 年在法國亞爾(Arels)做的第一本書《衝突概念日誌》(Journal du Conflit Conceptuel)開始,接著《兩個世界的故事》(A Story of Two Worlds) 、《哥倫布日》(Columbus Day)、《在新世界》(On the New World),到較近期的《突伽之歌・一、二、三》(Song To Durga 1-2-3,2014),以及《吉隆坡三部曲 2007/2017》(Kuala Lumpur Trilogy 2007/ 2017,2017):《未來的主人翁》(National Baby)、《訪客》(Guest Room)、《重遊》(Today in Memory)。書於他,一直是影像的重要載體。郭靜潔的創作如今常以複合媒材形式呈現,然而,他最初其實是從畫畫開始的。

初次見面的這場線上訪談之中,我們想與他聊聊,怎麼開始做書和這些年裡的攝影書作,如何看待攝影和書作為藝術實踐的媒材,以及在馬來西亞身為一個使用影像、書與多重媒材的藝術家是如何光景?

🅠 = 傻瓜書日(林君燁、劉兆慈)

Ⓜ = 郭靜潔

🅠:有一件事讓我有點好奇,為什麼你在邀訪的回信裡寫到「感覺攝影書好像是上個世紀的事了」?

Ⓜ:因為馬來西亞的專業藝術家很難以攝影謀生,這裡沒有畫廊是專門做攝影的。我剛回國的 2007 年到 2014 年間,大部分的時間我只是在做攝影,但 2014 年過後,就開始重拾畫筆,現在更多地走向複合媒材。

🅠:可不可以再多說一點你做攝影書的背景?

Ⓜ:我的攝影很少單張,常是一組影像,某種程度上可能受電影剪接的影響,我把它看作是一個結構,思考這個結構裡應該有多少張影像,為什麼這張照片會放在那裡。實體展覽很容易受限於空間與經費,展示的圖像會有數量限制,但假如是書,我可能三本就可以放三百張影像在裡面。當然,這必需建立一個系統去分類。

做攝影書其實也關乎外在條件,譬如我後來決定不要再受印刷廠的氣,自己買了一台可以印 A3 尺寸的二手雷射印表機,印出來對折之後,就是一本 A4 的書。我通常只印一面,用手風琴式裝幀,就不用再煩惱背面有沒有對好。之所以書都只有一本,是因為做完一本已經很累了,要再做第二本我就有點「哦天呀⋯⋯」。

🅠:聽起來以書作為空間,對你的作品而言是比較恰當的。你是如何開始做書的?

Ⓜ:我做書最早是從亞爾開始的。我一開始到法國,在凡爾賽(Versailles)的私立美術學校學畫,我個性就不是很愛冒險,剛到法國的時候,長時間就一直在畫室裡面畫畫,覺得很鬱悶,我想還是要出去走走吧,因為這樣才學了攝影。

當時我旁聽了一堂攝影課,學了黑白暗房,後來老師就建議我去考亞爾的國家攝影學院,那時的考試題目有兩個,一個是偏紀實的「一天」,另一個自由題是「假象」,我是從那時候開始思考要怎麼整合圖像的,那時候拍的照片就已經常常是一個序列了,有很多張。

🅠:一開始你是念繪畫,但為什麼你覺得自己反而是受電影影響更多?

Ⓜ:我出生在馬來西亞北部的一個小鎮,外部資訊非常少,電視是唯一能接觸到外面東西的途徑。每天我一定會做的事就是看電視臺的電影節目表。

第一屆臺北電影節跟蔡明亮的《河流》上映的時候我都在臺北。1995 年到 1999 年,我在念師大美術系,很自然地就加入了電影社,看了很多藝術電影,那時候社團的老師是聞天祥,他會跟我們解說電影裡的圖像和手法,這絕對有啟發我。

後來到法國有一些原因,部分是在臺灣的時候認識了做物理研究的法國男友,那時候正是亞洲金融風暴,馬來西亞跟國際貨幣基金組織(IMF)掛鉤,因此局勢非常不穩。

🅠:你到了法國亞爾後,都是怎麼樣做書的呢?做了哪些書?

Ⓜ:其實當時學校裡大家做書的方式很簡單,單純是把影像列印在前後頁再黏起來,完成的書顯得很厚。我真正開始對書感興趣,是某一天去參加了亞爾古書修復中心的工作坊,在那裡我才意識到書到底是怎麼做的,像是紙張的特性、絲向⋯⋯等等,之後我開始自己嘗試做書,完成了在亞爾做的第一本書《衝突概念日誌》(Journal du Conflit Conceptuel)。

這本書繼續延伸就變成了《兩個世界的故事》(A Story of Two Worlds),有點在比較亞爾和我的家鄉。畢業的時候,我又做了《哥倫布日》(Columbus Day)和《在新世界》(On the New World)這兩本。

《哥倫布日》是我 2005 年去美國長島的 Watermill Center 駐村,當時他們正在裝修重建,有很多拉丁美洲來的、不講英文的建築工人,我從旁拍攝。其實我到臺灣以前,沒去過任何地方,但又對世界非常好奇,有一天打開報紙,竟然發現我的生日跟哥倫布發現新大陸是同一天。

🅠:你的攝影書裡似乎常常使用大量的文本,想知道你如何看待影像和文字之間的關係。

Ⓜ:念師大美術系的時候有點無聊,當年我學長蘇匯宇一直在挑戰老師(笑)。當時我又報考了英語系,學到從文學的角度解讀文本,以及一些後現代的論述。

當我在構思一本攝影書的時候,同時間我也用文字思考圖像和議題。每一種媒介都有其侷限性,影像和文字都有沒辦法做到的地方。而文字也可以用在間接編輯,書寫的時候我會一直回頭重讀、移動句子,當然也有部分被新浪潮的電影與蒙太奇的手法影響。

🅠:有耶,我覺得看你的第一本書《衝突概念日誌》,就很像在看新浪潮電影。

Ⓜ:攝影的影像是定格的,我會考慮要讓它動起來該怎麼動,而文字的動又跟攝影的動不同。我會去想在這個結構、這個敘事之中,以及在閱讀上這樣做成不成立,又像是空白頁也有其功能性,《哥倫布日》那本書裡有一些頁面就是完全的空白,完全的沒有。

🅠:聽起來從法國開始,你一路上的創作似乎都脫不了書?

Ⓜ:2017 年我在香港的個展「走進風景 P for Place(2007/2017)」,展覽裡的《吉隆坡三部曲》最終也成了三本書。馬來西亞跟香港的關係很複雜,我在臺灣念書的時候是 1997 年香港交接,那時後比較有政治意識了,剛好香港的這個展覽是 2017 年,也就是九七的二十年後。

2007 年我回吉隆坡,拍了一堆影像但從沒處理過,要到了十年後,結構才慢慢成形,我決定要分成三本書來談不太一樣的東西。馬來西亞 1957 年獨立,剛好我回國的時候是五十週年國慶,作為藝術家也好、知識份子也好,跟國家總是存在著某種關係——我想要看回去,於是個體、國家、歷史之間的關係就開始交錯了。

🅠:閱讀你的攝影書,我發現在不同的書裡,好像偶爾會出現相同的影像。

Ⓜ:我的確很常回去再編輯、使用曾經拍過的影像。我的大腦會提醒自己不要重複,但在創作上我還保有這樣做的習慣,我想知道自己對某張影像的看法有沒有改變,所以會去不斷地回顧我的舊作。

🅠:你的書一向都是你自己編,自己做,自己設計,然後自己印製的嗎?

Ⓜ:對,完全像獨角戲一樣。主要是成本問題,馬來西亞沒有文化補助,如果我印大量的書囤在家裡也變成是一個問題。所以如果我出現了一個想要做書的想法,我就 DIY 做出來就好了,不用再去管。

或者,像之前臺灣的邀展,一方面要考慮如何展示我的圖像,跨國計畫也有一定的成本、運輸問題,最後我決定做成書本寄過去,那個展覽展出的系列就是《突伽之歌・一、二、三》。

🅠:聽起來你的書和展覽是有重疊的,你如何看待書和展場這兩種不同的空間?

Ⓜ:我以前常移動、搬家,書是最容易被攜帶的。我跟書的關係,其實有點像我跟電腦,書給了我一個虛擬的空間,在這個空間裡我可以去安排圖像和文字。書本的空間很平面,影像列印尺寸也相對較小,然而,除非把電腦裡的影像投影到實體空間中,不然在螢幕上看到的影像,跟可以印出來的影像尺寸相比,其實也是相對小的,這樣的小尺寸會有其侷限性。

如果我無法親自參與策展與佈展,很多時候,在影像作品裡我想探討的、需要敘事結構的部分,不一定可以被充分展現,因此我做書的時候,會常常想如何保持作品的完整度,又,如果沒有經費和空間的限制,我會使用多少張照片,而這些影像又如何形成一種敘述的整體。

我希望影像可以以各種不同的方式被呈現出來,在我香港的個展「走進風景」裡,影像被印製在布料上,懸掛在展場,觀眾必須從這些影像的背面走進這個空間,而在展場裡的展示的三本書,當然也是另一種呈現影像的方式。

🅠:你的創作歷程從繪畫、純攝影,到使用複合媒材,你會把自己定義為藝術家或者攝影師?

Ⓜ:這的問題這跟身份認同有點相似,就好像我到底要說自己是華人,還是馬來西亞人;是藝術家,還是女性藝術家。有些藝術家拒絕被稱為攝影師,即使他主要的創作媒介是攝影,我會去問,當他做這樣的表述時的背後動機是什麼?有什麼潛台詞?

攝影是模糊的,它是這個,又不是那個,它是機器,而它又有人;透過攝影我意識到媒介和人的多面性。當意識型態介入的時候,你就必需要更了解自己,你到底是這個還是那個,還是你兩者都是,或者根本兩者都不是?

我絕對是攝影師。我在用攝影這個媒材,這點沒有話說。因為攝影的模糊性,我會需要不斷地去問自己,我為什麼要使用攝影?攝影現在是以什麼樣的面向出現?攝影的開放性在於,你可以用它從事很抽象的思考。

🅠:回到前面的討論,在馬來西亞似乎很難拿到相關的補助,作為當代的影像創作者你如何自處?

Ⓜ:新加坡的補助很多,但馬來西亞是沒有的,尤其你不是馬來人穆斯林更難。我覺得其實在這裡,很多人不知道怎麼去看攝影,基本上有點像是一個影像文盲。馬來西亞藝術圈是以廣告的視角去看待藝術家,會一直被問你做的東西要給誰看?

🅠:假設有種所謂的「馬來西亞性」(Malaysianess),你覺得這對你的作品有沒有產生影響?

Ⓜ:當然,外在環境可以是家庭,可以是性別,自然也可以是國族,它總是會有一種張力在那⋯⋯如果要可以自由地去思考,很多時候你就不得不去意識到一些隱形界限的問題,而當你意識到這些界限,那個緊張的關係就來了。

很多時候馬來西亞看回自己的文化和歷史,會以一種後旅遊業的視角去觀看自身,當我們在觀看任何影像的時候,都是以一種遊客的方式,從一種廣告的角度,來看回自己的文化和圖像。而馬來西亞看回自己的圖像時,會以國族作為主要論述,論述的最終導向我要賣什麼東西?我要賣什麼圖像出去?它處在一種很表面的階段。

我一開始回到馬來西亞,我是先用攝影機看回我自己的家庭,從那邊又再大一點點,看回這個馬來西亞的華人社會、社群,然後才慢慢來到性別跟國族的面向。

🅠:這些不同的題目似乎自帶不同的疆界,這對你的創作過程有什麼樣的影響呢?

Ⓜ:我回國之後的所有的藝術創作它絕對是在地的。在地的意思是,一方面題材也好,或者創作條件,它的侷限也是很在地的。

就好像你本來以為那個地方你可以去,然後你被告知這個地方你不能去,或者你只能夠去到那裡。譬如說在我臺灣念書時接觸到的一些同性、裸體題材,這些都不是一個問題,可是在馬來西亞,安華就被定了一個雞姦罪,大家都覺得很好笑。如今在新加坡這已經不是罪了,可是在馬來西亞還是。

有很多東西你就是意識到自己不能講、不能做。我回國很長一段時間,也一直被說我的攝影不是攝影,我的攝影不是藝術。影像識讀的問題就在於,當我們身在不同的場域裡,我們有沒有辦法閱讀攝影這個媒介,以及它生產出來的圖像。

🅠:他們所謂的「攝影不是藝術」,是指攝影本身不是藝術,還是你做的類型的攝影不是藝術?

Ⓜ:我做的攝影會被認為比較像是紀實攝影,馬來西亞的藝術圈偏向做很多後製的單幅攝影作品,那才算是藝術攝影。

🅠:那麼攝影作為一種媒材,對你而言是?

Ⓜ:我有時候會把攝影比喻成 AI,如果有一天,AI 開始意識到自己是 AI,同時又想要擁有某種程度上的思考和自由⋯⋯我跟攝影作為一種媒材,特有的臨界點的關係就像這樣。當你意識到這個媒介的侷限性、功能性、機械性,使用的時候當然會受它影響,但我要怎樣不受它影響?這就像你意識到自己是機器人,可是身為機器人的你仍想意識到自己有意識。

科技本身還是有自鄙性的,攝影一直覺得自己不真,如果有一天它可以越過這個自卑感,它就可以用另外一種新的角度來看。我們可以怎樣去感受這個虛擬的世界,而虛擬的世界其實不需要源自於真實世界,有很多時候攝影裡的對應關係是虛擬對真實,可是虛擬它可不可以有一天對應的是虛擬?

🅠:你說攝影書像是上世紀的事,但從亞爾第一本書到現在近二十年,為什麼你還是持續地在做書?

Ⓜ:我覺得我的大腦需要工作,需要想東西,需要處理這些影像。我還是有在拍照,我還有很多照片是還沒有發表的、還沒有被歸類的。

這些我生產出的資料(data)還沒有被詮釋,如果我有一個計畫是書本的話,它就給了我一個去思考這些圖像的機會,所以我會故意營造一些機會,讓我可以去處理這些影像。

🅠:如前面說到的,是否因為在馬來西亞做展覽不容易,所以自然而然地就把照片都整理在書裡?

Ⓜ:這其實只是一個最開始的原因。當你開始進到書本製作的時候,絕對已經忘記那個東西了,你已經來到書本的結構和影像的思考上,要處理的是純粹在攝影書裡面要思考的東西。

攝影書最有趣的是,它讓我意識到,不同媒介的轉換不能夠很籠統地劃分界限。我們反覆思考的那些事,其實都只能夠解決很小部分的東西。

🅠:那你覺得自己做的書算是藝術家的書(Artist’s Book)嗎?你是否把做書看成一種自出版(Self-Published)?或者,你純粹是一個攝影師做了一件你的作品。

Ⓜ:如果⋯⋯只要我利用攝影的圖像,把它列印在紙張上面,再結集成書本的形式,我當然符合自出版這一塊,但如果我們去討論自出版的界線,例如是否要印製多少本以上才能算是,或者更仔細地說,哦,一本不算,一百本以上才算,那我可能就不符合了。如果你說一本也算,這樣我就算是,又因為我的產量很小,而且我做的方式很 DIY,所以它難免就會掉進去攝影書那一塊。

🅠:所以你覺得這些仍是定義的問題,並不是事情本身。

Ⓜ:對,不是這樣。

延伸閱讀

郭靜潔攝影作品 Instagram:https://www.instagram.com/practise_photography/

郭靜潔視覺藝術 Instagram:https://www.instagram.com/practise_merdeka/